被扶養者

国民健康保険と大きく違う点の1つに、被扶養者というものがあります。国民健康保険では、世帯員がすべて被保険者(高齢者医療制度の被保険者を除く)となり、被扶養者という概念はありません。つまり、世帯主、配偶者ともに保険料を納付しなければならないのに対し、健康保険では、被保険者の被扶養者になれば保険料を納付する必要はありません。

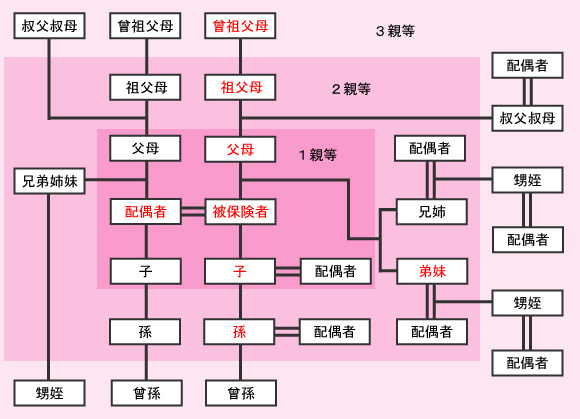

被扶養者の範囲

被扶養者の範囲は以下のように定められています。

- 主として被保険者に生計を維持する次の者(図の赤文字)

- 直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)

- 配偶者(事実婚を含む)

- 子(実子及び養子をいい、継子は含まない)

- 孫

- 弟妹

- 被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する次の者

- 3親等内の親族(3親等内の血族及び姻族)

- 事実婚の配偶者の父母および子

- 事実婚の配偶者の死亡後におけるその父母および子

兄弟姉妹のうち、弟妹は同居の必要はありませんが、兄姉が被扶養者となるには同居が条件になります。

被扶養者になるための年間収入条件

血縁が被扶養者の範囲内だとしても、全ての人が被扶養者にはなれません。つまり、「被保険者により生計を維持する者」に該当しなければ被扶養者としてみなされません。

- 被保険者と

同一世帯

に属している場合 - ・年間収入が130万円未満であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満

- ・年間収入が130万円未満であって、かつ被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計状況を総合的に勘案して、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合

60歳以上である場合や障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は、年間収入の基準が180万円未満となっています。

- 被保険者と同一世帯に属していない場合

- 年間収入が130万円未満であって、かつ被保険者からの援助による収入額より少ない場合

同一世帯とは?

住居及び家計を共にしている状況をいいます。この場合、必ずしも同一戸籍内にあることは条件ではありません。また、被保険者が世帯主であることも条件ではありません。

「住居を共にする」とは、同じ住居に住んでいることで、一時的な別居(入院など)は同居とみなされます。また、「家計を共にする」とは、家庭生活において1つの経済単位を持つということです。